10月からの大学受験対策は?理想と現実のギャップを埋めるためにやるべきこと

更新日: (公開日: ) COLUMN

10月は大学受験に受かるための勉強方法を今一度、見直すのに最適な時期です。

キミも夏休みにいっきに勉強量を増やし、演習問題もこなしてきたはずです。

しかし、思うように点数が伸びない。これには明確な原因があります。

今回は、10月の理想と現実とのギャップを埋めるために今やるべきことを解説します。

———————————

□具体的に何から始めたらいいかわからない

□合格までの計画を立ててほしい

□1人で勉強を進められない

□勉強しているが成績が伸びない

上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。

———————————

YouTubeでもご覧いただけます!

10月は月末に関関同立模試が控え、大学受験の本番が確実に近づいていると実感しやすい時期です。

一方で、模試の結果を見て、

「このままじゃ受からないかも」

と、目標点数に届かず不安に駆られる受験生も多いはずです。

そんな時は、一度立ち止まって学習計画を見直すのがおすすめです。

以下では、動画で伝えている内容を文章でまとめています。

10月だからこそ向き合うべき、習熟度別の学習計画について見ていきましょう。

大学受験を控えた10月の理想的な姿とは?

大学受験における10月といえば、あと3か月で受験の本番を迎える月です。

そして、焦る気持ちも出てくる時期です。

不安なときこそ、10月以降の受験勉強を効率よく進めるべく現状把握に努めましょう。

10月時点での理想的な姿は、合格最低点のマイナス20〜30点くらいが取れている状態です。

これだけの点数が取れていれば、11月からは過去問に集中できます。

つまり、本番に向けて得点率を高める勉強に注力できれば、順調だといえるのです。

難関私大を目指すキミの10月時点における理想と現実

ところが、実際は、10月時点で理想的な状態に達している受験生はそう多くいません。

むしろ、到達できていない学生の方が多いです。

だからこそ、10月からの受験勉強は効率も重視しなければなりません。

合格に向けた道を開くためにも、理想と現実の差を埋める勉強に励みましょう。

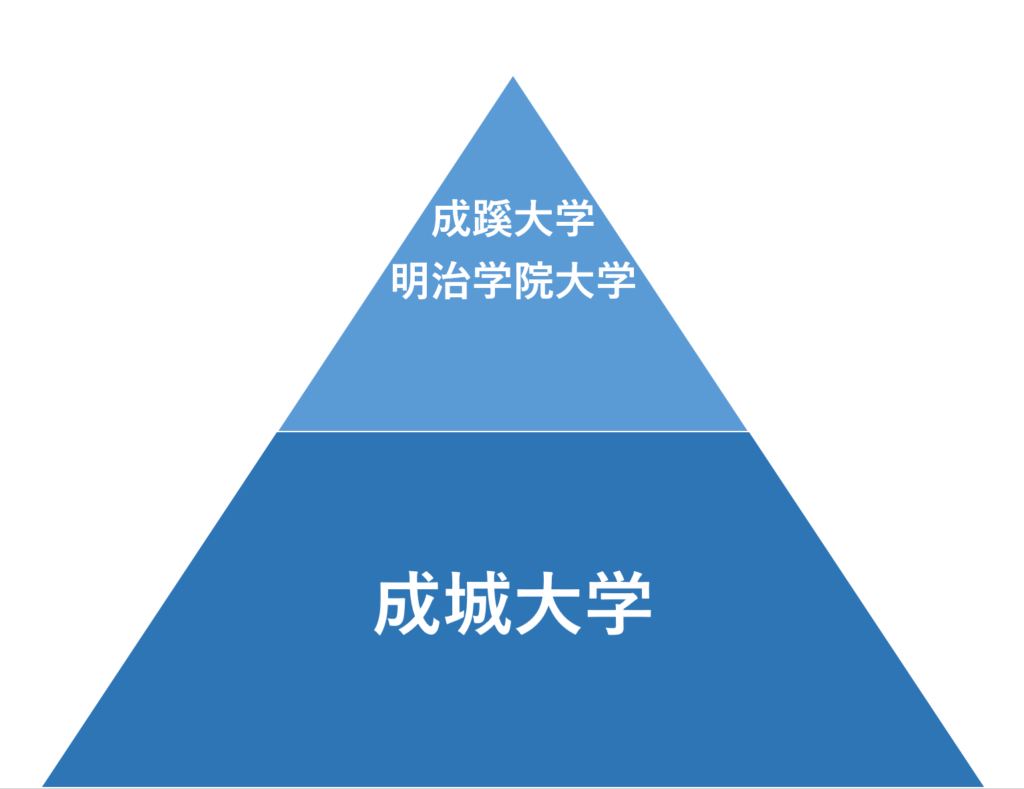

理想:関関同立レベルの基礎問が終わっている

10月時点での理想は、関関同立レベルの基礎問が終わっている状態です。

具体的には、受験対策が着々と進められているかを考えてください。

- 問題の解き方を理解できている

- 演習問題に着手できて経験を積めている

- 赤本を使った志望校への対策をはじめている

もし辿り着いていないのであれば、まだ努力の余地があります。

現状を知るためにも、現実的なレベルに当てはまるかもチェックしましょう。

現実:産近甲龍レベルの基礎問が終わっている

受験生の多くは、産近甲龍レベルの基礎問を10月頃にやり終えます。

関関同立の偏差値が約50〜70とすれば、産近甲龍は約45〜65です。

合格までの道のりはあと一歩ではありません。

つまり、10月からの勉強は、最速で偏差値を5〜25ほど上げるような勉強をする必要があります。

10月は大学受験の本番まで、さほど時間もありません。

自分の得意・不得意に応じた最適な参考書を使い、現状分析と実践で着実に実力を伸ばせるような学習計画を立てましょう。

10月時点の大学受験におすすめの参考書

大学受験では、全教科で同じシリーズの参考書を揃える必要はありません。

教科や今の得意・不得意に応じた特化型の参考書が向いています。

基礎から演習問題への転換期にあたる、10月におすすめの参考書は以下のとおりです。

- 英語:速読トレーニング英語長文プラスの速読トレーニング問題集

- 古文:大学入試問題集 岡本梨奈の古文ポラリス2、3

- 数学:大学入試問題集 ゴールデンルート 数学1A・2B 基礎編

- 現代文:大学入試 全レベル問題集 現代文 4 私大上位レベル 改訂版

以上の参考書をやり終え、重要問題集に着手できていれば、10月時点で上出来と言えるでしょう。

大学受験で10月から成績を伸ばす学習計画の進め方

10月から成績を伸ばす学習計画の立て方は、今の自分のレベルを客観的に分析することから始まります。

現状把握をしたのち、何をすれば点数が上がるかを考えてみてください。

- 何から始めるべきか優先順位付けに迷っている

- やれることはすべてやっているのに成績が伸びない

こういった悩みを抱えるなら、下記を参考に学習計画を改めてみてください。

①10月以降の学習計画を戦略的に立てていく

勉強しているのに点数が伸びないというジレンマは、的を絞った勉強法で解決できます。

点数が伸び悩んでいる学生の多くは、ひたすら勉強だけをこなしている可能性が高いです。

ドツボにはまり、受験勉強がどんどん苦になってしまうでしょう。

マナビズムでは、こうした状態にある生徒の学習計画をいち早く軌道修正します。

取捨選択しながら、効率の良い学習計画が立てられるので、同じ時間を受験勉強にあてても結果に大きな差が出るでしょう。

関連記事:関関同立に秋から逆転合格は可能?10月からのスケジュールと必要なことを解説

②現状分析で足りない部分を勉強量と質で補う

学習計画を立てたらすぐに勉強を進めていきましょう。

10月は一度、深呼吸する必要こそあるものの、勉強する手を緩めてよい時期ではありません。

勉強量を担保するのは当たり前で、10月からの勉強は質にもこだわってください。

質の高い勉強ができれば、やった分だけ得点率が上がります。

関連記事:【高校生向け】勉強してるのに成績・学力が上がらないのはなぜ?間違えやすい3つの勉強法

大学受験における10月の受験生の勉強時間は?

10月の勉強時間の目安は、最低でも5時間は確保しておきましょう。

必要であれば1日16時間に及ぶ可能性だってあります。

一般的に、難関私大に合格するには約1,500時間の勉強時間が必要です。

例えば、以下のようなやり方が考えられます。

- 受験の1年前から週6回、1日約5時間の勉強時間を設ける

- 受験の10ヶ月前から週5日、1日約7.5時間の勉強時間を設ける

また、必要な勉強時間は偏差値にも左右されます。

例えば、同じ時期に受験勉強を始めても、

- 偏差値40なら1日16時間

- 偏差値60なら1日10時間

というように、やるべき内容・取り組むべき時間が違います。

つまり、受験勉強をいつ始めたか、偏差値がどのくらいかで勉強時間が決まるのです。

学習計画の見直しは定期的に

受験に向けた学習計画は、『必ず10月に見直すべき!』ではありません。

必要だと感じたら、今すぐ見直してください。

実際に演習問題に取り組めば、自身の習熟度は明らかです。

加えて、インプットとアウトプットのどこに問題があるかがつかめます。

同じ10月でも、習熟度で学習計画は大きく異なるでしょう。

定期的に見直せば、今の自分にとってベストな勉強法で学びを深められます。

まとめ:大学受験が目前に迫る10月はラストスパートを

大学受験における10月は、本格的な演習問題に取り組み始める11月の準備期間です。

合格最低点のマイナス20〜30点が取れれば理想ですが、多くの生徒がそのレベルに達していません。

「10月以降の勉強は、どれだけやったか?」に加え、どれだけ理解しているかも重要です。

勉強計画の見直しや勉強方法のアドバイスがほしい人!

マナビズムの自習コンサルの力を借りてみませんか?

やるべき勉強とそのコツを理解し、合格へと一気に駆け抜けるためにもぜひお声がけください!

———————————

□具体的に何から始めたらいいかわからない

□合格までの計画を立ててほしい

□1人で勉強を進められない

□勉強しているが成績が伸びない

上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせください。

———————————