中央値補正法とは?受験生必見のテスト・入試知識解説

更新日: (公開日: ) COLUMN

- 「試験の点数が科目によって不公平に感じられる」

- 「入試での得点調整が分からない」

中央値補正法は得点の公平性を保ちつつ、選択科目間のバランスを取る手法です。

実際の得点よりも調整後の得点が低くなる可能性があり、合格のチャンスを逃すリスクがあります。

そこで、この記事では、中央値補正法の概要から計算方法、受験生が注意すべき点までを詳しく解説します。

「得点調整のメカニズムを知りたい」「入試で有利に立ちたい」という方に役立つ記事となっているため、ぜひ最後までご一読ください。

マナビズムで『無料体験授業』を受けよう

関関同立・MARCH・難関私大を目指しているならマナビズムの『無料体験授業』がおすすめ!

✔︎ 気軽な相談だけでもOK!

✔︎ 無理な勧誘一切なし!

✔︎ 無料でコンサルが受けられる!

合格マル秘合格戦略、成績UP!参考書の使い方、継続できるモチベUP術、部活と両立できる勉強術などを知れて、『何をやれば受かるのか?』志望校合格までのはっきりとした道筋も見えるようになります。

中央値補正法とは何か?

【得点調整を動画で解説】

「中央値補正法」とは、得点調整の計算方法のひとつです。

得点調整とは、「選択科目間の難易度の違いによる不公平をなくすために行なわれる仕組み」のことをいいます。

「中央値補正法」は各科目の真ん中の順位の人の点数を満点の半分とおきかえて、他の人の点数を調整する方法です。

国際基督教大学(ICU)でも触れられていますが、101人受験したとしたら真ん中の51人目の人の点数を満点の半分にして全体を補正するというものです。

※国際基督教大学(ICU):https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/faq/

もし、150点満点の試験で中央値方式を採用する場合、補正後の中央値が90点、つまり満点の60%になるように調整されます。

「中央値調整」、「中央値採点」などとも呼ばれたりしますね!

入試の中央値補正法の仕組み

中央値補正は、欠損値や異常値を検出した後、それらの値をデータセットの中央値で置き換える仕組みです。

データセット全体のバランスを保ちつつ、外れ値の影響を最小限に抑えることが可能です。

特に、データの量が少ない場合や、外れ値がデータに大きな影響を与える可能性がある場合には、中央値補正が効果的です。

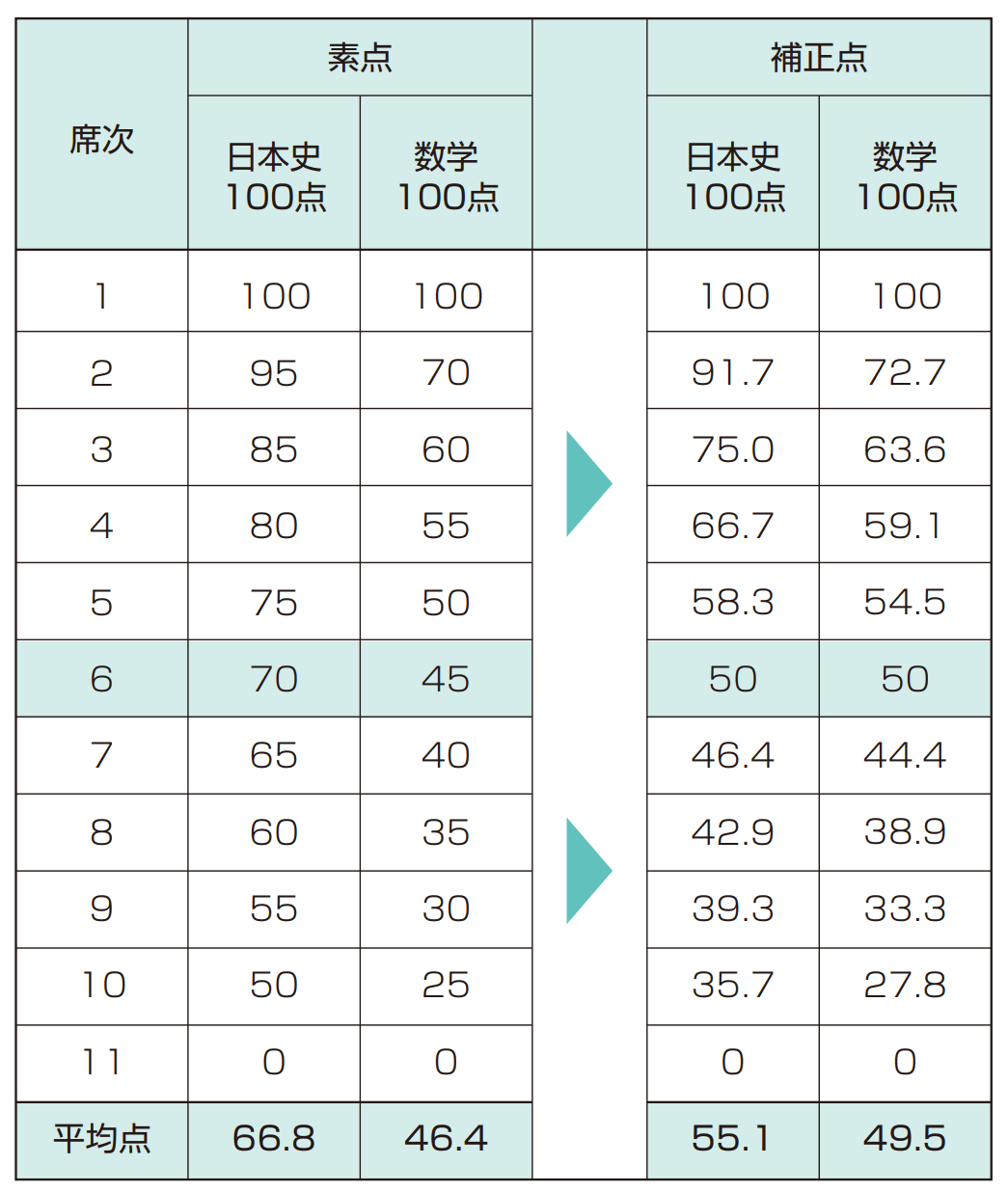

100点満点のテストの場合、

- 中央値が70点→素点が70点の人が50点になる

- 中央値が40点→素点が40点の人が50点になる

といったイメージです!

多くの私立大学で採用されている得点調整の方法です。

各大学の中央値補正法は公開されており、以下はその例です。

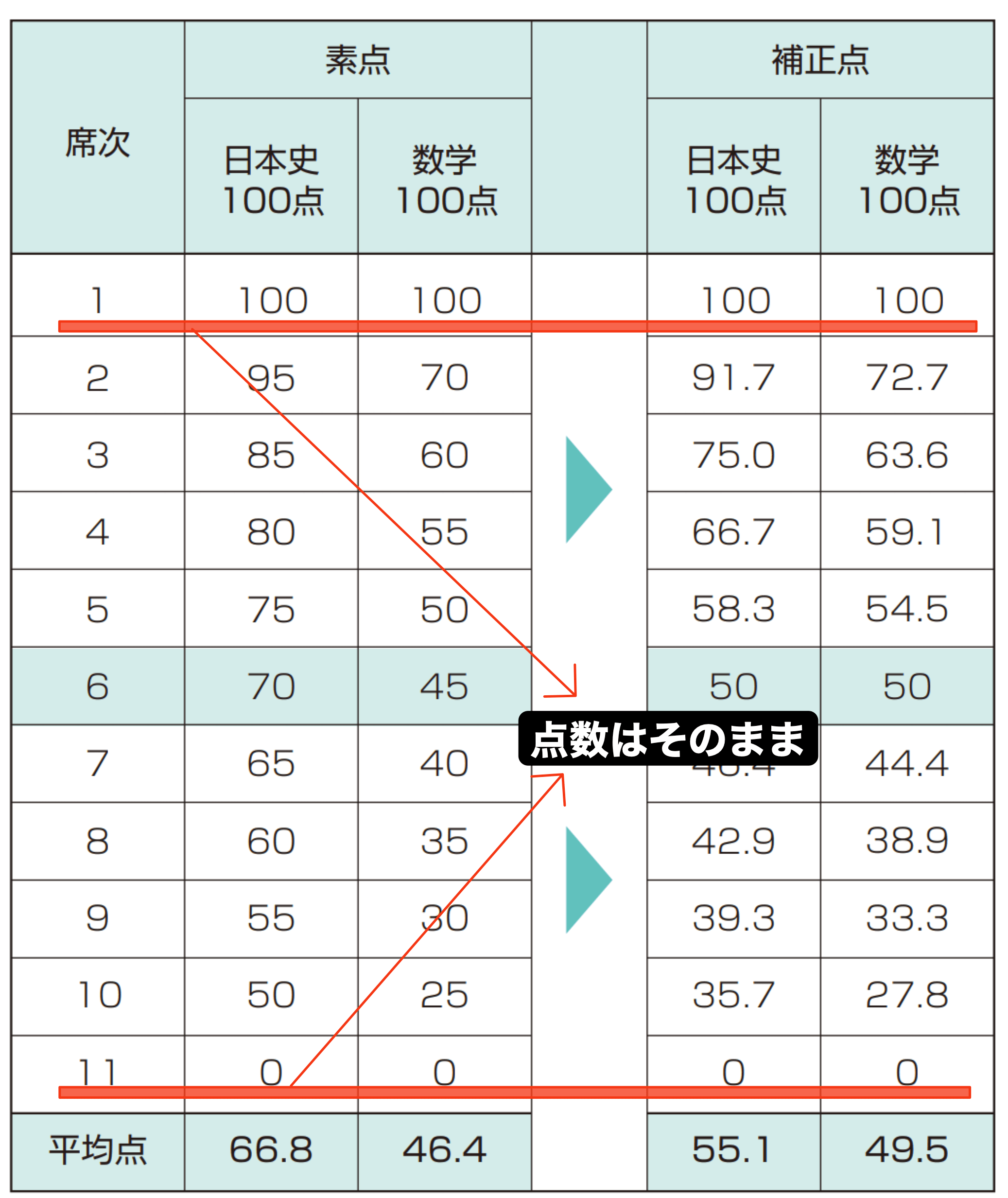

中央値補正法の計算方法

※出典:近畿大学:https://kindai.jp/assets/pdf/exam/faq/hosei2019_1.pdf

近畿大学さんのHPに分かりやすい表があったので参照させてもらいます!

計算式は、以下のとおりです。

- 新しい得点=(受験者の得点−中央値)×調整係数+50

上の表は、日本史のテスト方が簡単で、数学のテストのほうが難しかった例ですが、補正をすると有利不利が少なくなったことが分かるかと思います。

計算式については、ちょっとややこしいかもしれませんが上の図ようになります。

こんな計算は出来なくても大丈夫です。

50点が点数の変更ライン

イメージとして持っておくといいのが、100点満点のテストの場合。

「中央点が50点以下なら、調整後の点数は上がる。中央点が50点以上なら、調整後の点数は下がる。」ということです。

だいたいの私立大学のテストの中央点は満点の半分(多くの場合50点)を超えるので、調整後の点数は下がるものだと思っておきましょう!

そして「中央点が高いほど、調整後の点数の下げ幅が大きい」です。

満点と0点の人は例外

例外があります。満点と0点の人です。

上の表を見てもらって気づいた人もいるかもしれませんが、

中央値補正の場合、満点の人と0点の人は素点のままです。

100点満点の人は点数調整後でも、100点としてみなされるので非常に有利です。

中央値方式のメリットとデメリット

中央値方式はテストの評価に用いられることもあり、その際にはメリットとデメリットが存在します。

メリット

まずメリットについてですが、中央値を使うことで、極端に高い点数や低い点数が全体の評価に与える影響を抑えることができます。

例えばクラスにテストで100点を取る生徒が1人いたとしても、その点数が全体の評価を不当に引き上げることはありません。

同様に、とても低い点数を取った生徒がいても、全体の評価を不当に下げることはないわけですね。

これにより、クラス全体の真ん中に位置する生徒の実力が、より適切に反映されることになります。

また、中央値は外れ値(異常値)に強いという特徴もあります。

0点を記録した場合でも、中央値は大きく変動しないため、全体の評価が公平を保つことができるのです。

デメリット

しかし、デメリットも存在します。

中央値は、データ全体の分布を反映しないという点です。

つまり、クラス全体の学力が全体的に向上している場合や、逆に下がっている場合でも、中央値は大きく変わらないことがあります。

結果として、全体的な学力の変化を捉えることが難しくなる場合があるのです。

まとめ

中央値方式は多くの大学で採用されており、先ほど参照させていただいた近畿大学や、関西大学等でも採用されています。

※一部の学部では採用されていません。

受験生は合格最低点を確認する際は必ずそれが素点の点数なのか、それとも調整後の点数なのかを必ず確認するようにしましょう。

調整後の点数だった場合、合格最低点数を素点で超えたとしても安心できません。

ではどのような点数をとればよいのか。

マナビズムでは、中央値補正をかけられる科目については、素点に×0.85をして計算するようにしています。

素点ではそれぐらい多めの点数を見積もっておくのがよいでしょう!

ちなみに文系の場合、社会科目は文系社会よりも平均点が高いことが多いです。特に日本史が高くなりがちなので、厳しく見積もって×0.80としてもいいかもしれません!

以上、「中央値補正」についての解説でした、是非参考にしてください!