【高校生向け】勉強してるのに成績・学力が上がらないのはなぜ?間違えやすい3つの勉強法

更新日: (公開日: ) COLUMN

勉強しているにもかかわらず成績・学力が上がらないと、やる気をなくしてしまう高校生は少なくないでしょう。

「精一杯自分なりには頑張っているの結果が出ない」「点数が変わらない」などと感じているはずです。

そんな受験生に伝えたいことは「それが当たり前」ということです。

ほんの数か月頑張っただけで結果が出れば誰も苦労しません。これからの過ごし方で結果は大きく異なります。

この記事では、成績が上がらない理由と解決策について詳しく解説しています。

成績が下がる前に対策して、効率的に受験勉強を進めてください。

- がんばって勉強しているのに点数が悪い

- 何から勉強すればよいかわからない

- 塾に通っているけど成績が伸びていない

上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせ下さい。

マナビズムなら、仕組みで着実に成績を伸ばしながら志望校への合格を目指せます!

高校生がやっても成績が伸びない勉強法TOP3

【動画でもご覧いただけます!】

大学受験を控えた高校生がやっても成績が伸びない勉強法は、以下の3つです。

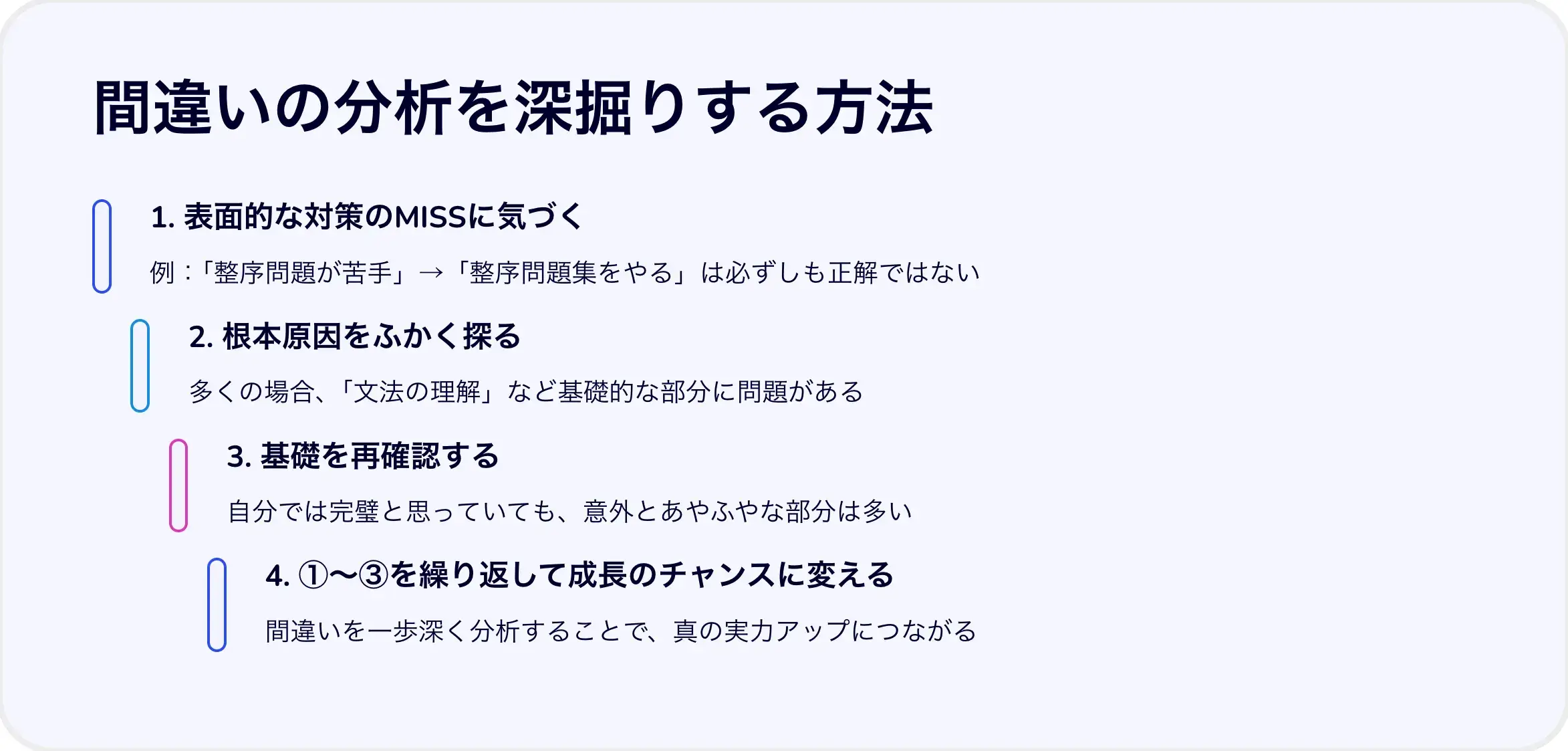

第3位: 過去問分析の質が甘い

受験生の多くは、分析が甘いという問題が見られます。

過去問演習をする際に最も大事なのは、「なぜその問題ができなかったのか」を明確に分析することです。

例えば、英語の空所補充問題で間違えた場合、その原因が文法力不足なのか、単語力不足なのか、など原因をしっかりと分析しなければなりません。

過去問を解いて解説を見て納得するだけでは、成績は伸びません。

自分のどこに問題があるのかを具体的に把握し、その問題を改善することが重要です。

第2位: 目的意識のない勉強

勉強をする理由や目的が曖昧なまま勉強を進めると、成績は上がりません。

特に直前期は、それぞれの勉強が何のために必要なのか、しっかりと理解して取り組まなければいけません。

受験勉強は目の前の課題をこなすだけではうまくいきません。

なぜその勉強をするのかを明確にし、その目的に合わせた勉強を進めることが必要です。

もし今自分が何のために勉強をしているのか見失っている人は、すぐに振り返り、目的を再確認するようにしましょう。

第1位: 勉強量が減少している

最も多い原因が、勉強量の減少です。

受験勉強は、勉強量とその質が大きく関わってきます。

成績が伸び悩んでいるときこそ、勉強量を減らすのではなく、質を見直し、改善することが必要です。

勉強量を減らすことなく、最後まで集中して取り組むようにしましょう。

映像授業も意味がない?成績が上がらないのには理由がある

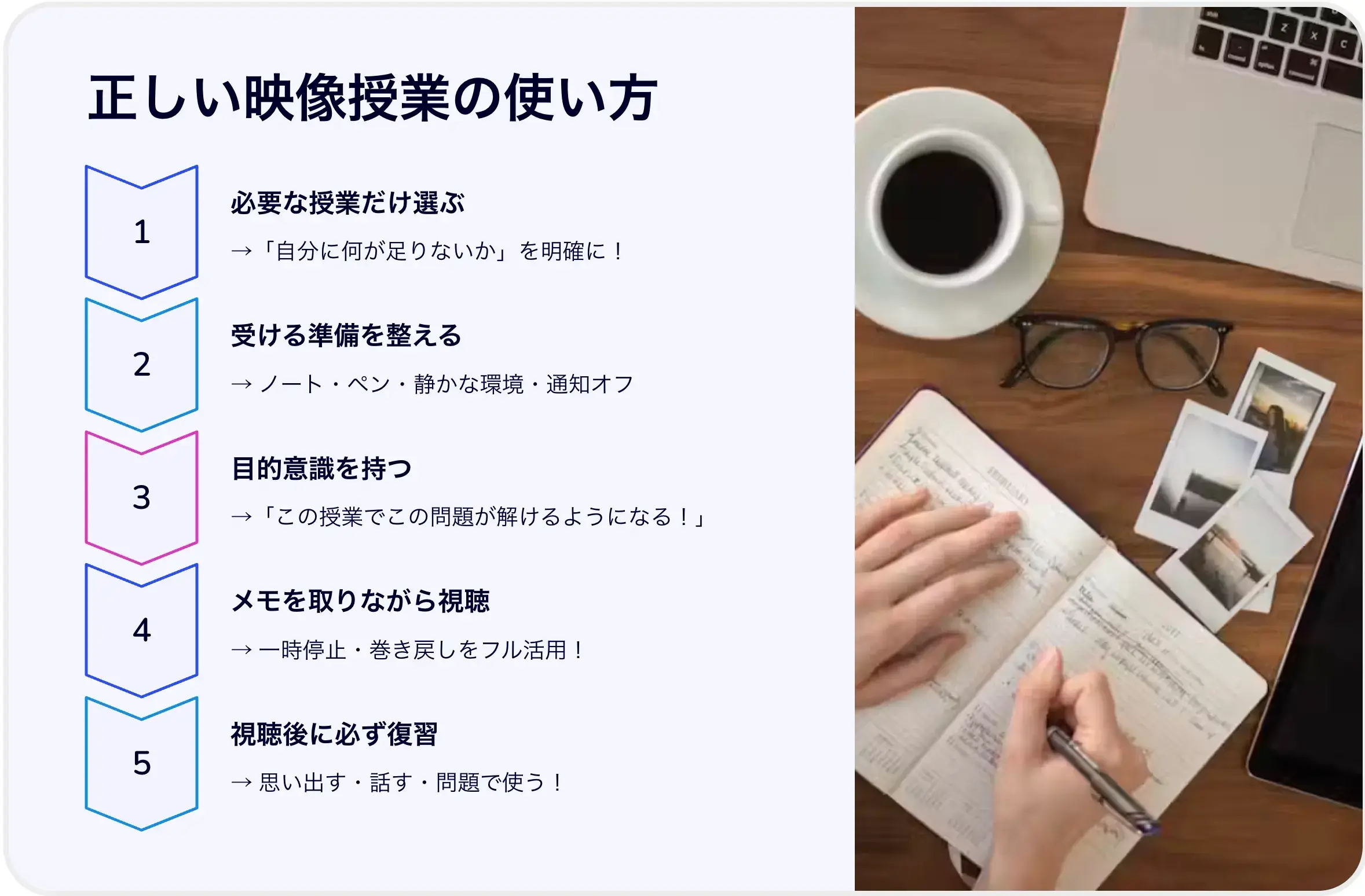

次に、高校生がよく使う映像授業で成績が上がらないのには、以下の3つの理由があります。

- 取り過ぎ、受け過ぎ

- 受ける体勢になっていない

- 受けっぱなし

取り過ぎ、受け過ぎ

映像授業は、集団授業に比べて断然分かりやすいです。

今まで勉強してこなかった人なら、尚更逆転する為に色々見たくなるのも分かります。

しかし、授業を受けまくって、一番大事な勉強時間が減ってしまっては元も子もありません。

映像に限らず全ての授業に言える事ですが、「授業をただ受けるだけ」では成績は上がりません。

それはそもそも受ける必要のある授業なのか。を見極めないと、

延々と映像を見ているだけで受験生活が終わってしまいます。

君が志望校に行くために、どういった知識が足りていないのか。

どういった力を身に付けたいのか。見る前に一度考えましょう!

当然ですが、見なくていい授業まで見る必要はありません。

逆に必要次第で、同じ授業を何度も見なければいけない場合もあります。

それを理解した上で、「この授業で理解した知識を使って、この問題を解けるようにする。」といったような目的意識を持って受けるのが望ましいでしょう。

受ける体勢になっていない

映像授業の場合、いつでもどこでも受講出来るのが大きなメリットです。

家でダラダラ見てしまい、何も身にならない状態は最悪です。

どうしても家では集中出来ない人は自習室や図書館等で受講するようにしましょう。

家で受ける場合は最低限、

- スマホの通知はOFFになっているか

- テキスト、ノート、ペンは揃っているか

- 周囲の環境は集中出来る状態か

はチェックしたいですね。

集中していても、ただ見ているだけでは映画と一緒です。

当然ですが、板書をせずに眺めていても何の意味もありません。

映像の場合、ありがたい事に一時停止や巻き戻しという技が使えます。

可能な限りメモを取って進めていきましょう。

受けっぱなし

受けっぱなしでは映画鑑賞と何も変わりません。

映像授業を見終わった後は必ず、事あるごとにその内容を思い出してみましょう。

映画やドラマでも覚えている作品は、見終わった後も関連する情報を検索したり、友達と話したりしているはずです。

そうやって思い出す事を繰り返さないと、やがてそれを見たことすら忘れるのが人間です。

実際には授業で習った知識で解けるのにもかかわらず、忘れていて解けないパターンは非常にもったいないです。

せっかく仕入れた情報は何度も反芻し、自分の血肉にしていきましょう!

勉強しているのに成績が上がらないときにできる対策

勉強しているのに成績が上がらない高校生は、下記の解決策を実践してみてください。

- 基礎を固める

- スキマ時間を使って量を確保する

- 復習の質にこだわる

- 模試を受けた後に分析・復習する

- 解答根拠を明確にする

基礎を固める

応用問題やレベルの高い出題を解くためには、基礎力が重要です。

そのため、大学受験対策は基礎力固めから始めてください。

特に苦手な科目は簡単な問題からスタートして、解けない際には基礎を勉強し直します。

簡単な問題がスムーズに解けるようになり、基礎力が固まっていると判断できたらひとつレベルを上げた問題集や参考書に取り組みましょう。

スキマ時間を使って量を確保する

成績が上がらないなら勉強の質を高めるために、まずは量の確保も行いましょう。

- 通学時間

- 休み時間

- トイレのスキマ時間

- はみがき

片道30分だとしても、行き帰りで1時間の勉強時間を確保できますし、トイレのドアに暗記事項を貼って、それを読み上げながら用を足すだけでも良いです。

トイレであれば、昔酸化還元反応の分野と、地理の覚えにくい分野を貼ってました!一生忘れないくらい記憶に残ってます。

もし、今紹介した勉強を1か月続けたとしたらどうでしょう。

単純計算ではありますが、41時間も勉強できるのです!

これを続けるだけで、1ヶ月30日あるうちの2日弱がまるまる勉強に置き換わってしまうわけです。

普段から勉強の習慣がある子でも、スキマ時間の活用をすることで、これだけ勉強量を増やせます。

復習の質にこだわる

一度解いた問題をどこまで復習すればいいのか?

そんな疑問を持ったことのある受験生も多いのでないでしょうか。

私はこの問いに対して明確な答えがあります。

それは「その問題をいつ出されても説明できるようにしておく」です。

もしその問題を1ヶ月後に解けないのなら、試験本番でも解けません。

つまり、その知識が使えないということです。

受験生にとってそれは不合格を意味します。

なので、最低でも問題が解けるように復習しておくことが重要です。

さらに成績の向上を目指すのであれば、次の回答根拠を明確にするも知っておいてください。

解答根拠を明確にする

4択の英文法を解く際に、「当たっていれば◯、間違っていたら×」だけで終わってはいないでしょうか。

それでは本番、運任せで問題を解くことになります。それで良いのであれば良いですが、真の実力とは言えないでしょう。

そこで重要なのは「解答根拠を明確にすること」です。

解答根拠を明確にし、人に説明できるようにしましょう。

そうすることでその問題もそうですが、使った知識を忘れにくくできます。

解いた問題の解答根拠を人に説明できるように日々心がけてください。

受験生の中には1人で勉強をしている人も多いでしょう。

そんな受験生におすすめするのが、頭の中に高校2年生の時の自分を作り出すことです。

高校2年生の自分に理解させる気で解説する。

これができれば基準としてはクリアだと思って良いと思います。

模試を受けた後に分析・復習する

模試や実力テストは、実は受けた後の行動が一番大事です。

採点して間違った問題は全て、

- 何故解けなかったのか?

- どういう勉強をしていけば解けるようになるのか?

を絶対に考えるようにしましょう。

例えば英語長文が読めなかったのであれば、

- そもそも単語不足?

- 正確に文の構造を把握できていない?

- もしくは読解力(現代文的な読み方)で躓いているのか?

- は人によって様々です。

自分には今、どういう能力が足りていなくて、今後入試本番までにどういったトレーニングが必要なのか。

これを考えたうえで行動しないと、スランプはほぼ確実に抜け出せません。

マナビズムが開催する「関関同立オンライン模試」では、全ての科目に解説授業が付いています。

解説授業を上手に利用して、効率的に分析してもらえたらと思います。

関連記事:成績の悪い人が大学受験を目指す勉強のコツや進め方を解説

成績が上がる?記憶のメカニズムを活用したテクニック

知識を手に入れるには時間がかかってしまいます…。

そこで、効率良く記憶するためのテクニックをいくつかご紹介します!

ポモドーロテクニック

「ポモドーロテクニック」は、効率よく記憶するために、人間の集中力を高める時間管理術です。

ポモドーロというのはイタリアでよく使われているトマト型のキッチンタイマーのことを指します。

その名の由来の通り、このテクニックではタイマーで時間を区切って勉強することを推奨しています。

やり方はとても簡単、「25分勉強して、5分休憩」という流れを数回繰り返すだけです

やり方は次の通りです

- やるべき課題を決める

- タイマーを25分に設定し、作業を始める

(その25分間は、他のことは一切せず、目の前の課題に集中する) - 25分後にタイマーが鳴ったら、作業が途中でもストップする

- タイマーを5分に設定して休憩を取る

- 休憩中は、ストレッチしたり目を閉じたりしてリラックスする

ここでは、以上の1~3のように「25分集中+5分休憩」を1セットとします。

これを4セット(約2時間)こなしたら4セット目の勉強後に15分~30分の長い休憩を取りましょう。

この5分という時間は、ただ「疲れるから休む」ためにあるのではありません。

脳を適切に休めて習得した知識をまとめるための大切な時間です。

したがって、どんなに順調に勉強が進んでいたとしても、この5分はスキップすることなく必ず取るようにしましょう。

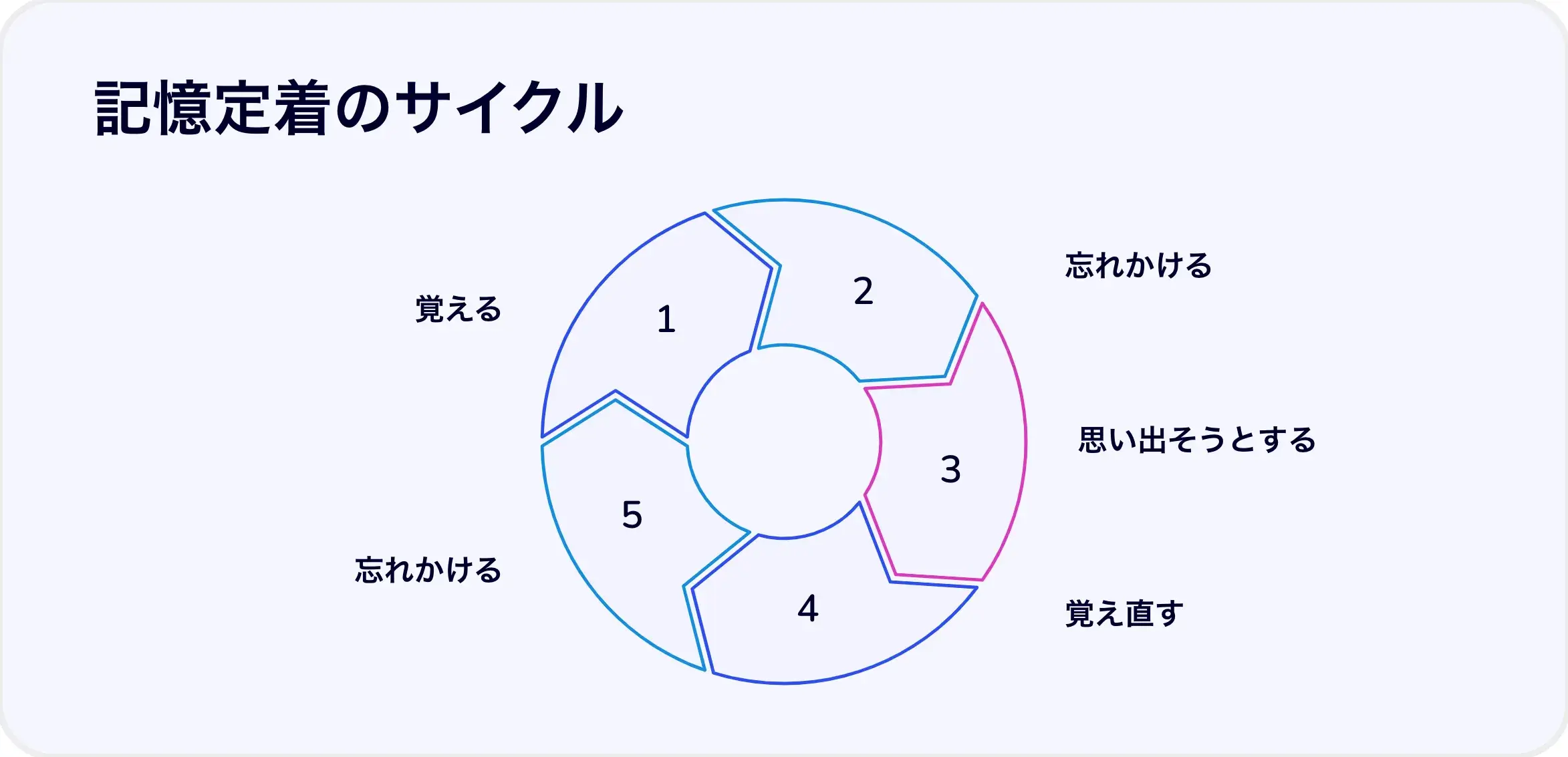

記憶が脳に定着するのは「思い出そうとする」ときだと言われています

よって、最も効率のいい暗記方法は、以下のサイクルを何回も繰り返すことです。

暗記が苦手な人の特徴として、一発で完璧に覚えようしてしまう、という点が挙げられます。

でも、そもそも人間は忘れる生き物です。

一発ですべてを覚えて、それを忘れないというのは一部の天才を除いて無謀な挑戦です。

それなのに、自分の記憶に期待しすぎてしてしまうばかりに、「自分は記憶するのが下手なんだ……」と不必要に落ち込んでしまうのです。

でも、落胆する必要はありません!

むしろ、忘れることは悪いことではないどころか覚えるために必要なステップです。

検索練習

- ①覚えたいページを1ページ読み、いったん教材を閉じる

- ②今さっき読んだページに何が書いてあったか、思い出す

意図的に情報を思い出そうとすることで、記憶の定着率が上がります。

たとえば、1日の終わりに「今日勉強したことを、何も見ずに紙に書き出せるか?」をチェックしてみるのもおすすめです!

そして数日たった後に「前回学んだことを、次の勉強の前に軽くテストする」という流れもおすすめです!

このことを踏まえると、単語を覚えるときに一度覚えた単語を「暗記リスト」から取り除くことはNG…

その理由がわかると思います

すでに覚えた単語だとしても、他の覚えていない単語と一緒に繰り返し学習する方が記憶に定着しやすいのはよく知られています。

だとしたら、覚えたか否かにかかわらず、すべての単語の学習をくり返して脳に刷り込んでおく方が効果的です。

確かに間違えた単語だけをくり返し覚えれば、一時的には効率的に記憶できます。

それでも覚えられないなら…?

中学校の定期テストや小テストなどの一夜漬けでも何とかなる試験だったらそれでも構いません。

しかし、そうして繰り返しを経ずに覚えた情報はあくまで一時的な記憶です。

せっかく覚えるのであれば、しっかりと定着させてしまった方が最終的には効率的になります。

記憶を定着させるためには、ただ暗記するだけではなく、「アウトプット型」の復習をしてみるのも効果的です!

その理由は、脳にはインプットしただけの情報よりも、アウトプットした情報を重要視するというクセがあるためです。

マナビズムが「リーズニングゼミ」を採用している理由がそこにあります!

- 「リーズニングゼミ」について詳しく知りたい

- 何から勉強すべきかわからない

- 塾に通っているけど成績が伸びていない

上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせ下さい。

【教科別】勉強してるのに成績が上がらない高校生の学習法

勉強してるのに成績が上がらない人へ向けて、教科別に学習のコツをお伝えします。

- 国語

- 数学

- 英語

- 理科

- 社会

国語

国語は他の教科に比べて、学習時間を少なく確保する受験生が多いです。

しかし、他の教科と同様に学校や塾以外での勉強にも力を入れる必要があります。

特に、現代文は長期的に勉強を続けなければ思うように成績が向上しません。

逆に、古文や漢文は比較的短期間で成績アップを狙えますから、苦手な人はしっかり対策すれば早い段階で成績に反映されるはずです。

国語の勉強におすすめの参考書や問題集は、下記のページで詳しく紹介していますから、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】

数学

数学の成績が上がらない人は、基礎力不足の可能性が高いです。

そのため、基礎確認できる問題集を1冊用意して、最後まで解いてみましょう。

一気に複数の問題集を用意すると最後まで取り組めず、やる気の低下につながる可能性がありますから、まずは1冊を確実に終わらせます。

基礎が理解できるようになってから、徐々にレベルアップした問題集に取り組んでください。

また、模試を受けた際に間違えた問題はすぐに見直し、次回は確実に得点できるよう復習するのが大切です。

数学でおすすめの参考書や問題集は、下記を参考にしてください。

【関連記事】

英語

英語の成績が上がらない場合は、下記の理由が考えられます。

- 単語・熟語・英文法などの基礎力不足

- 長文対策ができていない

基礎力が不足している場合には、短時間でもいいですから毎日英語に触れてください。

音読の習慣をつける、単語や熟語・例文を暗記するなど、5~10分程度でも構いません。

学習計画でほかの教科を勉強する日も、10分程度の英語学習は毎日続けて単語や文章などを定着させていきましょう。

英語でおすすめの参考書は、下記を確認してください。

【関連記事】英語の勉強法 一覧

理科

理科の成績が上がらない理由は、下記の2つが考えられます。

- 基礎知識が定着していない

- 苦手な分野がある

基礎の定着は反復が大切ですから、より多くの問題を解いて知識を固めてください。

また、理科は物理、化学、生物、地学と複数の分野がありますから、苦手な単元があると思うように成績が伸びません。

そのため、苦手な分野の対策をしっかりして、理科全体の学力アップを図りましょう。

そして、公立高校の授業では、受験直前まで入試の範囲が終わらない場合があります。

授業の進度が遅い場合には、自主学習や塾・予備校で先回りして勉強する必要があるため、気を付けてください。

分野ごとにおすすめの参考書は下記のページで紹介していますから、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】

社会

社会の成績が上がらない場合は、復習が足りていない可能性が考えられます。

単語や出来事の暗記だけではなく背景まで覚えるのが大切ですから、一連の流れを人に説明できるくらいまでしっかり復習してください。

単語や出来事を関連付けてつながりで覚えていくと頭に残り、知識として定着しやすいです。

そのため、まずは大まかな流れを覚えてから、詳細な知識まで理解を深めていくとよいでしょう。

社会には複数の分野がありますから、おすすめの参考書は下記のページを参考にしてください。

【関連記事】

- 効率的な参考書学習法を知りたい

- 何から勉強すればよいかわからない

- 塾に通っているけど成績が伸びていない

上記に1つでも当てはまる受験生は今すぐ無料受験相談にお問い合わせ下さい。

勉強しても成績が上がらないときのストレス解消法

勉強しても思うように成績が上がらないと、つらくなりストレスが溜まります。

度重なるストレスは、受験勉強のモチベーションや学習効率の低下につながりますから、適度に解消してください。

受験シーズン中のストレス解消は、下記の方法がおすすめです。

- 体を動かす

- 休息日を作る

- 1時間ごとに小休憩をとる

- 得意教科を勉強する

受験勉強を計画通りに進め、万全な状態で入試を受けるためには、自己管理が重要です。

入試当日に体調を崩したりベストコンディションで臨めなかったりしたら、これまでの頑張りが水の泡になってしまうかもしれません。

ストレスを溜めすぎないように適度な休息を設けて、上手に自己管理してください。

関連記事:高校生の成績が振るわないのはなぜ?急降下する理由や対策も併せて解説

まとめ

よくある質問(FAQ)

勉強してるのに成績が下がる理由は?

高3の春頃から受験勉強を始めて秋以降になっても成績が下がる場合には、下記の理由が考えられます。

- 勉強の仕方が間違っている

- 勉強量が足りない

思い当たる節があったら、学校や塾からアドバイスを受けて学習計画を見直してください。

関連記事:【高校生必見】塾で成績が上がらないたった3つの原因と対策

成績が伸びる人の特徴は?

成績が伸びる人の特徴は、主に下記の通りです。

- 目標が明確

- 勉強量に満足しない

- コツコツ継続する力がある

- 自分で考えて行動する

もしも漠然と大学受験を目指している場合には、まず志望校を明確にするところから始めましょう。

目標を立てて、志望校に必要な学習計画と勉強を継続する力があれば、効率的に成績は伸びるでしょう。

いつから受験勉強を始めれば間に合う?

志望校が明確であれば、高3の春から始められるとよいでしょう。

夏までに基礎力がつくように勉強を進めると、合格へ向けた計画が立てやすいです。

大学受験を目指す際の準備や学習計画の立て方は下記の記事で紹介していますから、併せて参考にしてください。

【関連記事】